척주동해비

척주동해비(陟州東海碑)/ 임보

글씨를 예술의 반열에 올려놓은 것은 동양문화권 가운데서도 특히 한․중․일 삼국만이 공유한 문화적 특성이라 할 수 있다.

글씨를 단순히 의미를 전달하는 표기 수단으로만 생각지 않고 미적(美的) 가치를 지닌 정신적 창조물로 보려 했다.

그래서 붓으로 글씨 쓰는 행위를 서예(書藝) 혹은 서도(書道)라고 일컫는다.

이는 글씨의 미적 가치뿐만 아니라 글씨 쓴 이의 정신적 가치까지를 의식한 이름이라 하겠다.

붓은 펜이나 연필 등속의 딱딱한 필기도구와는 사뭇 달라서 운필의 강약과 자획의 굵고 가늚으로 천차만별의 다양한 글씨를 형성해 낼 수 있다.

서도에서 중요시 여긴 것은 글씨의 미감과 조화에 앞서 그 필력(筆力)이다.

필력이란 붓의 힘인데, 운필자(運筆者)의 정신이 붓끝을 타고 내려와 화선지의 먹 속에 실린 것이다.

그러니까 필력이란 바로 글씨 쓴 이의 정신력 곧 기(氣)의 표상이라고 할 수 있다.

그런데 글씨 속에 필력을 아무나 쉽게 심을 수 있는 것은 아니다.

수십 장의 화선지를 쌓아놓고 큰 붓에 먹물을 듬뿍 무쳐 글씨를 쓸 경우,

보통사람의 붓은 화선지 네댓 장에 겨우 먹물을 스며들게 할 뿐이다.

그러나 경지에 오른 서예가의 필봉은 수십 장의 화선지 밑까지 파고든다고 한다.

필력에 따라 먹이 화선지를 뚫고 들어가는 정도가 다르다는 것이다.

서예를 서도로 부른 까닭이 여기에 있다.

글씨에 얽힌 신비로운 일화들이 적지 않다.

옛날 한 정승이 있었다. 어느 날 그 정승이 길에서 한 소년을 데려왔다.

떠돌인데다 몰골도 사나워 집안 식구들이 별로 탐탁하게 여기질 않았다.

그런데 그 정승은 이 소년을 가족들의 반대에도 불구하고 손자사위로 삼았다.

어른의 뜻이라 거역할 수 없어 따르기는 했지만 식구들은 늘 이 사위를 업신여기고 따돌렸다.

그럴 때마다 정승은 식구들을 크게 꾸짖어 말하기를, “장차 이 사람이 내 자리를 대신하게 되리라.”하고 두둔했다.

세월은 흘러 정승이 임종의 자리에 눕게 되자, 장차 자신의 묘비명을 이 손자사위에게 쓰도록 하라는 유언을 남겼다.

그러나 막상 어른이 세상을 떠나고 난 뒤에 식구들은 그 유언을 실행하려 들지 않았다.

볼 품 없는 이 사위놈에게 비문을 쓰이는 것은 가문의 수치라고 여겼던 것이다.

그래서 천하의 문장가로부터 글을 받아 희대의 명필가에게 비문을 쓰일 작정이었다.

이 낌새를 눈치 챈 사위는 괘씸한 생각이 일었다.

자신으로 하여금 비문을 쓰도록 하라는 장조부(丈祖父)의 유언을 거역하다니 불쾌한 일이 아닐 수 없었다.

그는 밤중에 몰래 장조부의 묘소로 달려가 촛불을 받쳐 들고 잘 다듬어진 비신에 화선지도 붙이지 않고 그냥 비문을 써 넣었다.

다음 날 아침 이 사실이 알려지자 집안에 온통 난리가 났다.

비문의 글씨를 아무리 지우려 해도 지워지질 않았다.

먹물이 돌 속에 깊이 스며들어 지울 수가 없었던 때문이다.

그제야 사람들이 그의 글씨가 보통이 아닌 신필(神筆)임을 깨닫고 그를 우러러보게 되었다는 얘기다.

이야기의 주인공은 조선조의 정치가며 학자며 문필가로 이름을 날린 허목(許穆)이며 그의 장조부는 문충공(文忠公) 이원익(李元翼)으로 전해지고 있다.

이원익은 일찍이 사람을 알아보는 안목을 가졌던 모양이다.

미수(眉叟) 허목(許穆:1595~1682)은 조선조 후기의 문신이다.

56세의 늦은 나이게 벼슬길에 올랐음에도 남인(南人)의 영수로서 서인(西人)이던 우암 송시열과 쌍벽을 이룬 정치가로 이름을 날렸던 분이다.

특히 예학(禮學)에 통달했던 학자며 전서(篆書)에 조예가 깊었던 명필이기도 했다.

그와 연계된 전설적인 일화들이 적지 않지만 그 가운데서도 척주동해비(陟州東海碑)가 자못 흥미롭다.

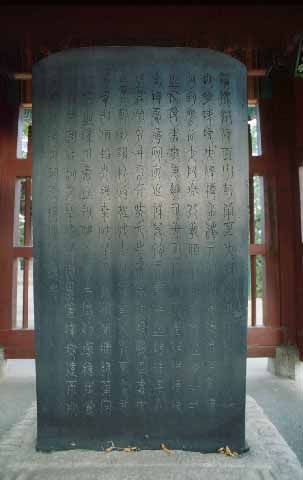

척주동해비는 지금 강원도 삼척시 정라동 소재의 육향산(六香山)에 자리하고 있는 높이 170여cm 크기의 오석비다.

허목이 삼척 부사로 가 있던 1661년(현종2년)에 동해의 조수를 달래기 위해 세운 주술적인 비다.

당시 여름철이면 해일이 잦아서 연안 농어민들의 피해가 극심했다.

이를 안타깝게 여긴 목민관 허목이 바다물결을 잠재우기 위해「동해송(東海頌)」이라는 192자의 사언고시(四言古詩)를 이 비에 새겨 세운 것이다.

글씨는 중국 고대의 신비로운 고전체(古篆體)며, 비문은 도가풍의 주술성을 지닌 신묘한 글이다.

이 비가 처음 세워진 장소는 정라 만리도였다고 하는데, 동헌의 마당까지 밀려들던 조수가 이 비를 세우고 난 뒤부터는 비석의 기단을 넘지 않았다는 것이다.

그래서 이를 퇴조비(退潮碑)라고도 부른다.

전하는 얘기로는 후임의 어느 부사가 이를 우습게 여겨 비를 뽑아냈다가 해일이 몰려오는 바람에 다시 세우지 않을 수 없었다고 한다.

그러나 돌에 새겨진 글자의 주술력도 세월이 흐르면 풍상에 닳아 약해진 것인가.

비를 세운 지 47년 뒤인 1708년(숙종34년)에 일어난 거대한 풍랑에 이 동해비는 그만 바다에 묻히고 말았다.

지금의 비는 당시의 부사 홍만기가 모사 개각한 것을 후임 부사 박내정이 1710년 죽관도(육향산 동록)에 비각을 짓고 옮겨 세웠다고 한다.

그것을 1969년 현재의 자리인 육향산 산정으로 다시 옮긴 것이다.

척주동해비에 실린 주술적인 힘이 지금 얼마나 남아 있는지는 알 수 없지만 그 비에 스며 있는 선인들의 숨결은 얼마나 향기로운가.

한 떨기 야생화의 향기도 그리 곱거늘 하물며 돌에 새겨진 사람의 정신이 어찌 아름답지 않겠는가.

백성을 생각하는 목민인의 심성이 너무 고와 아마 그러한 전설이 만들어져 오래 전재지고 있는 지도 모른다.