|

|

|

|

| |

|

|

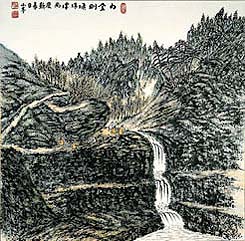

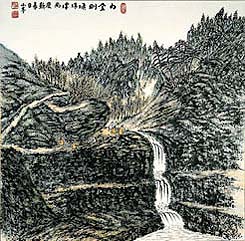

<내금강 진주담> 66×64cm, 1976

점차 먹을 쌓아가는 적묵법을 사용하고 전체적으로 짙은 먹색으로 각진 한국의 바위를 무게있게 그려냈다.

|

|

|

|

|

|

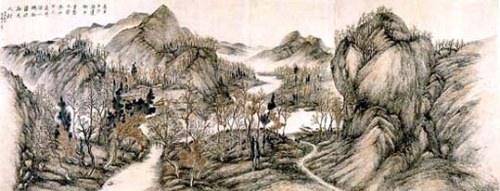

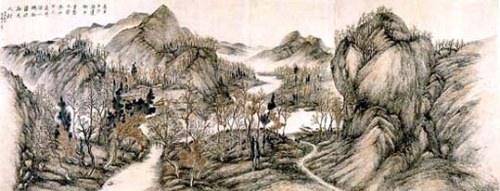

<추경산수> 32×128cm, 1970

갈색으로 물든 한국의 아름다운 가을을 담은 작품으로 지팡이를 짚은 인물들이 경쾌하게 산을 오르고 있다.

|

| |

조선의 화원이었던 조석진을 외조부로 두고 가업이었던 그림을 그린 변관식은 서화미술회에서 전통적인 기법을 배워 화업을 시작했다.

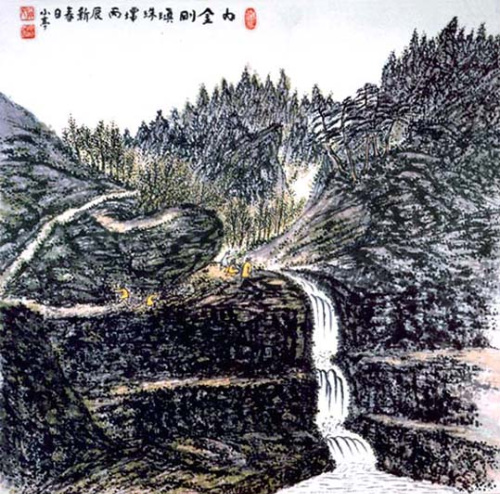

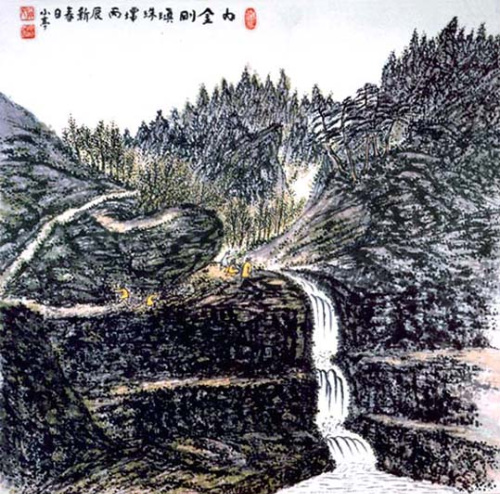

37년 금강산에 입산하여 8여 년간 금강산 일대 사생했고 50년대 초부터 금강산을 담기 시작했다.

눈앞의 실제 풍경을 담은 산수화를 그린 그는 18세기의 겸재 정선을 따르고자 했다. 그에게 있어 금강산은 단순한 실경(實景)이 아닌 민족적인 상징이었고 예리한 바위의 형상들은 짙은 먹과 거친 필선으로 그리는 그의 기법과도 잘 맞았다.

붓에 물기가 거의 없는 상태에서 그어 붓털의 갈라짐을 이용하는 갈필법과 갈색조의 화면은 한국의 가을이나 겨울 혹은 이른 봄을 표현하기에 적합한 것이었다.

그는 자신의 개성과 우리 산하에 어울리는 기법을 찾아 발전시켰다. 비바람에 시달린 화강암의 표면처리와 높고 웅장한 산세 표현에서 국전의 비리에 대항해 ‘반골’이라 불렸던 그의 강직한 성품을 엿볼 수 있다.

| |

<설경(雪景 : 148×331㎝의 6폭 병풍으로 개인 소장)>

<수촌(水村 : 1934년작)>

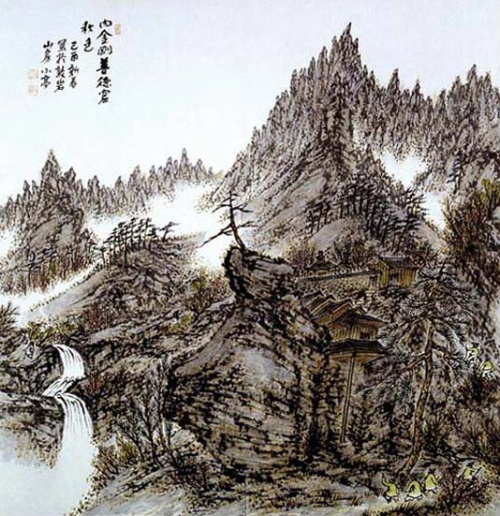

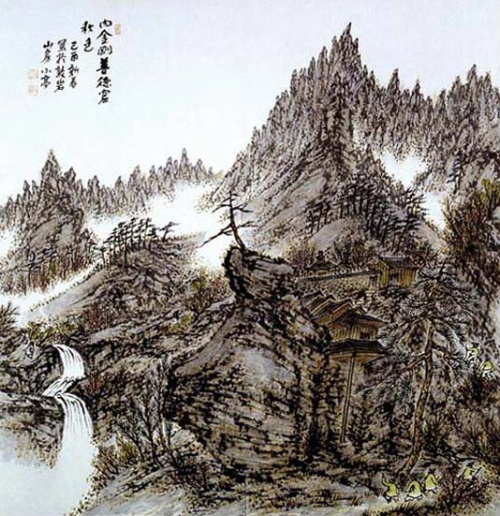

<금강산 보덕암(金剛山 普德庵)>

<외금강 삼선암(外金剛 三仙岩)>

<내금강 진주담(內金剛 眞珠潭)>

출처 : 자연과 시의 이웃들

메모 :